Gezellig

概要

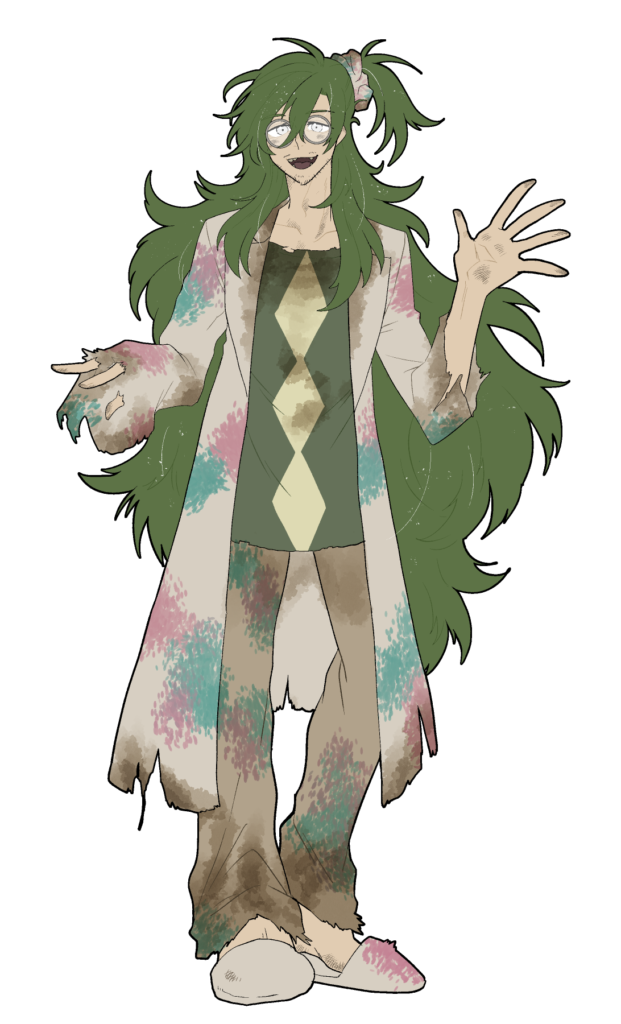

まさしく、怠惰という言葉が服を着て歩いているような男。面倒を嫌うことは勿論、面倒を嫌うことさえ憂う。1日を一切動かずに過ごすなんて事は、彼にとってありふれたことだ。無論、身嗜み等には一切気を配らない。数少ない友人であるナダレはヘーゼリッヒを「肥溜めに浸した雑巾で牛乳拭いた匂い」「俺が麻薬犬でもヘーゼルのことは嗅がない」「ぶっちゃけ側に寄るのは苦行」等と評したことがある。

怠惰で怠慢でありながら、ヘーゼリッヒは彼の唯一の楽しみのためにどっこい何とか生きてきた。その楽しみというのは、つまり『死体』だ。これまで動いていたものが、何故だか動くのをやめてしまう。その奇妙なメカニズムに心惹かれ(というか、それ以外の事には一切心惹かれず)、ヘーゼリッヒは検死を生業とした。だがそこで問題が起きた——ヘーゼリッヒは死体(だけ)に欲情する男だったのだ。お楽しみのところを敢え無く発見されて失職し、現在は闇医者の端くれとして生活している。

性格、気質

極めつきの怠惰であり、生活習慣を改善する気など一切ない。たとえ髪がベタつき、フケだかなんだかよくわからないものを撒き散らしていても、歯がボロボロ抜け落ちていても、全く興味を抱かないし、他人がそんなことを気にする意味がわからない。(生きた)他人への興味は無いに等しい。

好きなもの、嫌いなもの

ヘーゼリッヒは怠惰を好んでいるが、勤勉を嫌ってはいない。己の興味や好奇心に対しては素直に向き合い、知識欲を満たすこともする。監察医として勤務できていたことはその実績とも言えよう。

死体を愛し、その秘密を暴くことを愛するヘーゼリッヒだが、ゾンビ映画等は嫌っている。動いたら死体じゃないじゃん……。

食べ物はゼリーがすき。飲めるから。

戦闘

戦力にはならないが、殺す価値がありそうだと思われることもないため、まず標的にならない。

価値観、死生観など

死は甘美な秘密であり、これまで動いていたものが突然に動きを止めるという謎を解き明かしたいと考えている。そのため、死因のはっきりした死体には興味を持たず、自ら殺すということもない。ヘーゼリッヒが愛しているのは死体という物質ではない。推理小説を愛しているのではなく、その書に記された謎そのものを愛している。でなければ、生来の無精を差し置いてまで働き、生きている意味がない。ヘーゼリッヒは正しく知の奴隷である。

生まれ

ごく一般的な中流家庭にて育ったため、何がきっかけでこうなったのかはよくわからないが、大抵の性癖はそういうものだ。

家族、対人関係

実家とは事件の折から疎遠である。 そもそも興味がなかったため、彼自身には縁を切られたという実感さえない。

・ナダレ

同業者で友人。なんやかんや面倒見が良いナダレは偶に訪ねてくることがあるが、ヘーゼルは一度もそれを真っ当に歓待したことはない。

プロフィール

血 族:緋人族

年 齢:30代

誕生日:不明

身 長:170cm程度

体 格:小柄で痩せている

口 調:殆ど喋らず、口を開けば気だるげ

「生きた人間に興味はないんだよ、帰ってくれないかい?」

「よくぞ聞いてくれました! ……いややっぱ察してくれない? 察しろ」

ストーリー

・ストーリー上重要なキャラクターとは言えず、目立った活躍もない。しかし、彼を友人として尋ねることは、ナダレの正気の部分を保つことに貢献しているだろう。