Fuyunagi

オヅノのシカサン。雪家の使用人。

やまつるのことはだんなさまと呼ぶ。

主に掃除や家事をおこなっているが、

やまつるは大体のことは自分でできる。

暇な時は医者先生の手伝いに出ている。

瑞獣ハクタク、あるいは件。

予言はしたことないが、勘はするどい。

オヅノの里には、怪異「山法師(ヤマボッチ)」を自らの祖と信じ、大館様(おやかたさま)と祀って暮らしている猫の怪の一派がある。里に鬼たちが逃れてくる以前から、猫の怪たちは山人(さんじん、やまびと)と呼ばれ、山の恵みと共に暮らしていた。今日でも、猫の怪たちはオヅノの鬼たちと混ざり合いながら、大館様の世話をし続けている。

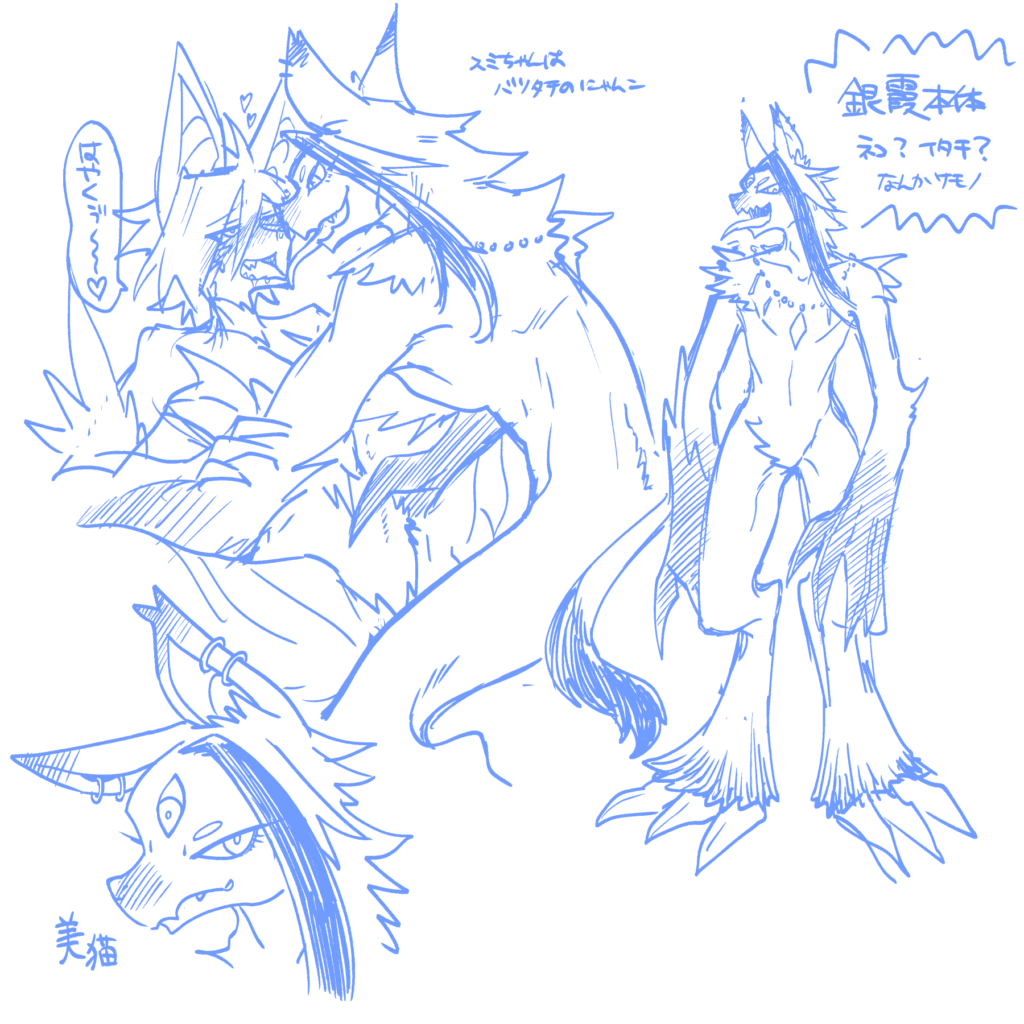

銀霞は猫の怪の若者であり、花宗とは幼馴染の間柄である。背負子は本来、採った山菜やきのこ、竹などを入れるためのものだが、すっかり花宗の棲家になってしまっている。花宗とは、友人以上の深い仲。青斗七星と3人でつるんでいるところをよく見かける。

猫の怪は、大入道などと呼ばれる巨大な人形の異形と結び付けられている。おおかた、山で大柄な猫の怪を見たヒトの言い伝えなのだろう。

あっけらかんとした裏表のない性格。良く言えば明るくて気取らない男だが、悪く言えば馬鹿っぽい。真面目になるのは大館様の世話をする時だけのようだ。

花宗、青斗、大館様が好き。大館様については、おのずから敬うべき者だからという感覚で、信仰だとは思っていない。

鉈を携帯しているほか、山のもので作った毒を使うことがある。猫の怪は皆、体躯の割に敏捷で身軽であるため、崖上や樹上からの攻撃も得意としている。主にその技が活かされるのは狩りの時だ。

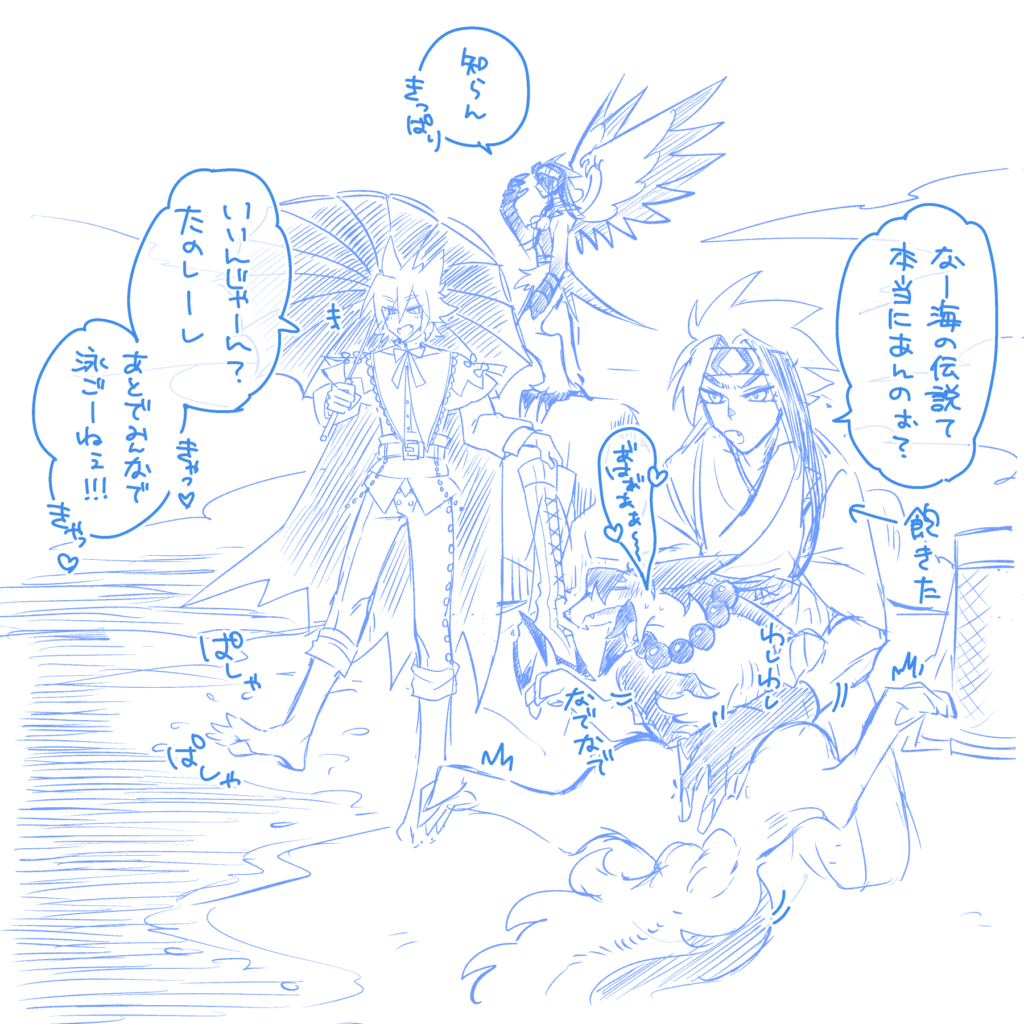

山法師信仰に基づく。今は姿が縮み、祠の中で眠るだけの山法師だが、遠い昔には陸を割り、山を捏ねた。海で水を浴び、胴震いした雫が跳ねて湖になった。そして、その時に抜け落ちた毛から生まれたのが猫の怪たちである。山法師の伝説は、そのように馬鹿げたスケール感のものが多い。猫の怪たちが話を盛りがちなのは、その信仰のせいなのかもしれない。

猫の怪たちは生まれてすぐに山法師の世話を覚え、死ぬ時は山法師の祠へ埋葬される。それは強制されたものではないが、ほとんどの猫の怪はそれを選び、猫の国へと旅立っていく。もちろん、銀霞もそうするつもりでいる。

オヅノの里生まれ。猫の怪の家系に生まれた。歳の離れた妹がいる。

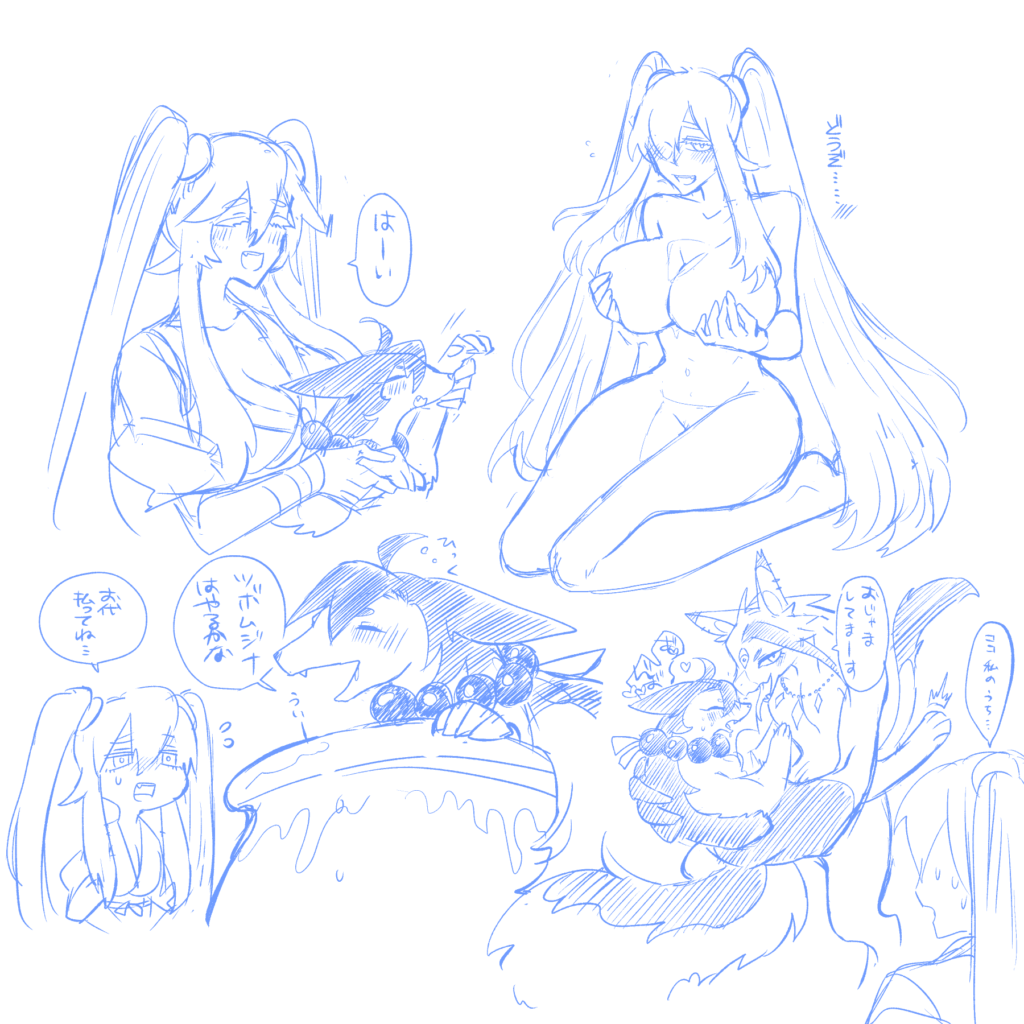

・花宗

可愛い彼氏。何をするにもつるんでいる。

・青斗七星

可愛い友達。なんやかんやただれた関係。

血 族:鬼種(猫の怪)

年 齢:妖怪としては若輩者

誕生日:初鰹の来る頃

身 長:2mある

体 格:特に脚が細長い

口 調:

「んー、じゃ俺はふたりの勝ったほうにつくぜ〜」

「花宗メシ食ってくだろ? 青斗もいっしょに食う?」

里の外で長らく暮らしていた吸血鬼。ある日フラッと里の山に入り込み、倒れていたところを山鶴らに保護された。それ以降は雪家の世話になり、里に棲みついている。青斗七星という名は、その折に花宗が付けた名で、彼の本当の名前ではない。だが、本人は本当の名前などとっくに忘れてしまっているようだ。

たいてい、銀霞と花宗と三人でつるんでバカをやっている。

里に来る以前のことは話したがらない。

活発だが、幼なげな雰囲気が残る。若くして吸血鬼になり、以来成長していない由が伺える。吸血鬼歴は長いため、同族の中でもかなり強力な部類らしい。

不死の種族ゆえの振る舞いか、大抵のことは「気にしない」で済ませてしまう。そのため、一見すると非常にポジティブ。

吸血鬼だが、血を飲むのは必須ではないらしい。たまにヒトの血を舐めてさえいれば間に合うので、普段は趣味として食事を摂っている。山鶴のごはんがおいしいせいである。

過去について語ることや、独りぼっちでいることが嫌い。

あまり好まない。どうしてもの時は使い魔レフティ・ライティを呼び出し、任せる。それで間に合わないときは基本逃げ。おおむね使い魔たちで片付くので、その場合は滅多にない。

今が楽しければそれで良く、将来のことを考えたくはない。鬼種は非常に長命ではあるが、不老でもなければ不死でもない。彼らはいずれ青斗を遺して去る。

不滅の吸血鬼であるがゆえに、青斗はその宿命から逃れることはできない。かつての青斗はその現実に打ち負かされ、心を壊した亡霊となった。ある意味、それは吸血鬼にとっての死であり、救いでもある。

純血の吸血鬼に血を吸われ吸血鬼になった、数少ない『高貴な者』である。不老であるため見た目は少年のようだが、生きている年月は孫市と並ぶか、それ以上に長い。

・銀霞

大切な友達。銀霞に抱かれるとき、花宗に申し訳ないという感情は特にない。

・花宗

大切な友達。いっぱい楽しくて気持ちいいことしようね~。

血 族:鬼種(吸血鬼)

年 齢:もう覚えてない

誕生日:もう忘れちゃった

身 長:160cmちょっと

体 格:小柄で子供っぽい

口 調:お茶目でのんき

「いい名前っしょ? 里っぽい名前がいいって友達がつけてくれたんだ~!」

「楽しくて気持ちいことだけしてて、それでなんでいけないのさ?」

オニの住まう里・オヅノの中でも最も古きオニと言われる者。オニについて誰よりも詳しく、里のオニたちに医療を提供している仙術医でもある。

本性は妖狐であり、ごくまれに狐の姿を取ることがあるが、普段は人に化けて過ごしている。

数百年前のこと、オニを脅威とみなした人類種は、オニを駆逐するための戦いをはじめた。もとより少数であったオニはその戦いで大きく数を減らし、生き残った者も惨い責め苦に遭わされた。当時まだ幼く、力の弱いオニであった孫市もまた、首に縄を括られ、木に吊るされた。全身を刻まれ弱った孫市を助けようと、仲間のオニが近寄れば(オニは情に厚く、特に妖狐の一族は仲間を見捨てることをしない)、人類種はそれを容易く刈り取った。——己の命をエサに狩られる同胞。ただ眺めることしかできない彼の両眼は、やがて涙すら枯れ果て、渇き濁っていった。

胸に積もった怨念を糧に、孫市は密かに力を蓄えた。そして今なお伝説に残る大妖狐として君臨することとなったのだ。

温厚で優しいが、捉えどころがなく、ある一線以上には他人を踏み入らせない、冷涼な雰囲気がある。里の若いオニたちも、孫市がかつて人類を震え上がらせた大妖であることを周知しており、必要以上に踏み込むことはしない。オニは長く生きるものであるから、互いの過去や来歴を詮索することはしないのだ。

そういった面に触れさえしなければ、孫市は里の優しいおじいちゃん的存在であり、やわらかい目で同胞たちを見守っていてくれる。

酒を好み、食事を酒だけで済ませることも多々ある。人類種の文化で唯一の良いものは酒。こればかりは認めざるを得ない。しょうもない怪談を語るのも好きだが、これはどちらかといえば酒の肴に、若いオニを揶揄うために話しているようにも見える。

嫌いなものは、言うまでもなく人類。

若い頃、オニを率いる大妖として人類と戦い、隠れ里(オヅノの里)を人類から勝ち取るに至っている。本人が語ろうとせず、人類種の文献に残る程度だが、その戦いぶりは妖異というより、獣のそれに近しかったと言われている。

現在は一線を退いた老骨のそぶりを見せているが、長く生きたものほど力を蓄えるのがオニである。今ひとたび人類種が領域を侵せば、孫市もその本性をあらわすだろう。

オニは庇護すべき同胞であり、人類種は駆逐すべき不倶戴天の敵である。人類種と争っていた時間よりも里で隠居している時間のほうが長くなった現在でさえ、その怨念は衰えを知らず、孫市の中に蓄積されている。

だからといって、人類種への報復をするつもりはない。たとえ孫市が己の一存で復讐を始めたとしても、人類種は全てのオニへ向けて攻撃するだろう。そうなれば、弱く幼いオニたちから犠牲になるに決まっている。孫市は、かつて生きていた同胞の恨みを晴らすために、今を生きているオニたちを犠牲にすることを良しとできなかった。

残酷な光景も人類の悪意も全て、老いた自身の腹に抱えていれば良い。——孫市にとって最も望ましいことは、自身がこのまま静かに、里の片隅で朽ち果てることなのだ。

遥か遠くの記憶だが、孫市にも両親がおり、兄弟たちがあったはずだった。彼の親は近隣の里山で祀られる狐であったが、オニを脅威と見做した人々がオニを狩り始めたころ、親兄弟も他のオニたちと同様に殺されたものと記憶している。

・里のオニたち

分け隔てなく、等しく慈しんでいる。

血 族:鬼種(妖狐)

年 齢:不詳

誕生日:不詳

身 長:170cm程度

体 格:細く痩せている

口 調:古めかしい

「吾(あ)は旧き鬼といえ、汝(みまし)らと何ら変はりはせぬ。何卒、仲良うしておくれ。」

「不思議な話よなぁ……。さて、この話はこれで終いじゃ。今日は疾く休め。」

北上をぶらついてるおじさん。一帯の地主らしい。地主というだけで働きもせず生きていけるはずないのだが、誰も疑問に思わないようだ。

番傘を片手に川辺で釣り糸を垂らしているのをよく見かける。飄々として掴みどころがないが、何故か何でも話せてしまうと感じる。子供には特に優しく、土地の子供にも懐かれている。

非常に印象的な見た目をしているはずなのだが、北上を離れるとその存在さえ思い出せなくなる。たとえその土地で育ち、幼いころからカルラと親しくしていたとしても。しかし北上に戻ればすぐに思い出すことができ、記憶の違和感も起こらない。

突っ込んだことを聞こうとすると躱される。それでも食い下がると、真剣な面持ちで「どうしてもと言うなら、教えてやってもいい」と言われ、大抵の人間はそれ以上彼に何も聞かない。その先を聞けば、家に帰れなくなる気がするのだ。

北上センターの社で祀られているべき存在の実態。

天よりこぼれた最初のものであり、天鼓、天狐、天狗である。

流星、いかづちの如きもの、天の白き獣。暁の星より来たりし炎。

呑む者。永若の賢者。サナトクマラ・カルラ。かつては北上護法魔王尊と呼ばれたものである。

地に堕ちた彼は地上のあらゆる生命と縁を結び、己の眷属を増やすことを良しとした。

それらが鬼である。地上で生きるすべての鬼は彼の子供たちである。

すなわち、カルラは鬼の祖ともいうべき存在である。

彼は繁殖のため、自分の気に入った相手を連れ去る。

相手を孕ませただけで地上に返すこともあれば、長く側に置くこともある。

彼は自分の性質に合った姿として男性の姿を取っているが、女性になることも可能である。

そうして自らが相手の子を孕み、出産をした経験もあるようだ。

「おまえがここを出たいと言うなら、俺は引き留めぬ。いつでも戻ってくるが良い。いつでも俺はここに在る。」

「お酒ぇ、お酒はいかがですかあ?」

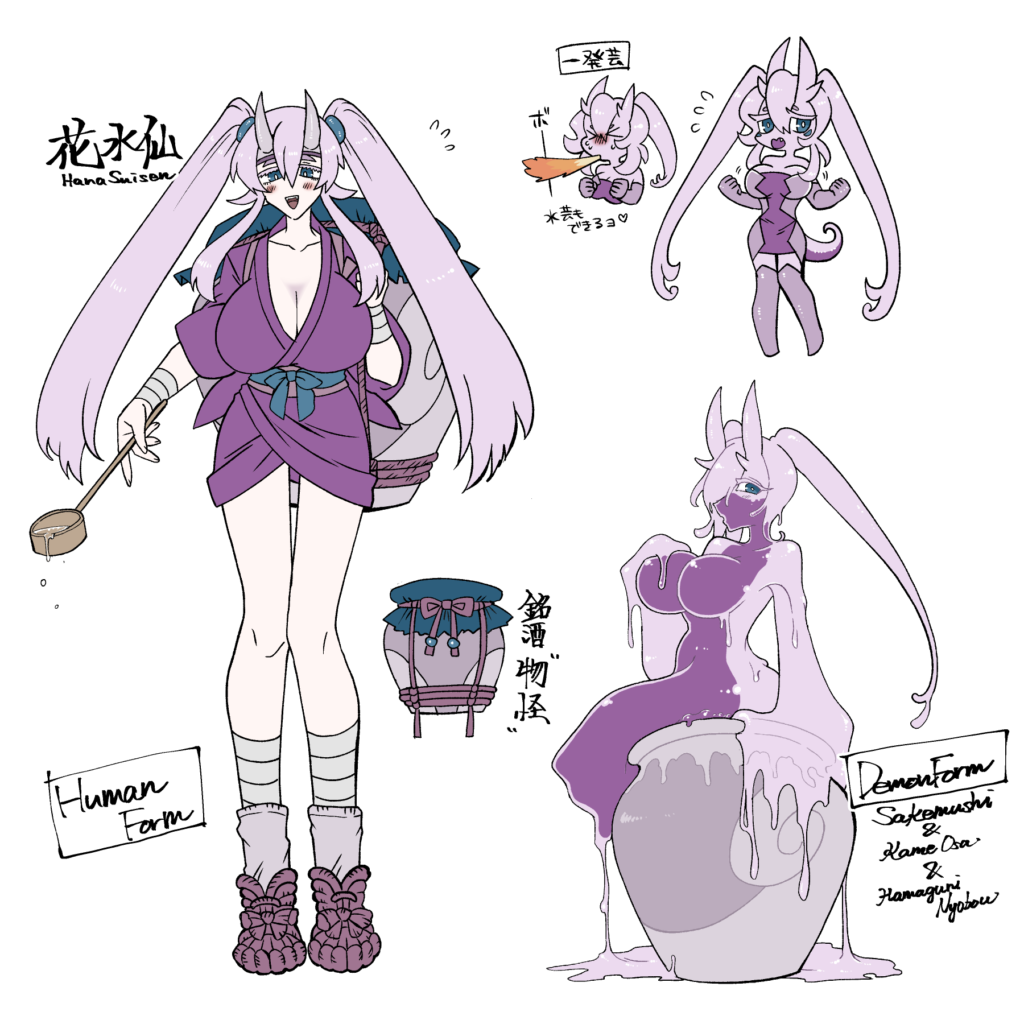

オニたちの隠れ里として、人界から遠ざかっているオヅノだが、人界との交流がないわけではない。花水仙も、そうした「外」との交流を持つオニのひとりだ。花水仙は、人里へ降りては酒を売り歩くことを生業としている。酒の名前は「物怪(モノノケ)」。口当たりは軽く、花のような甘い香りとキレのある後味が売り。

…とはいえ、「物怪」は米や芋を醸したものではない。オヅノの湧水に花水仙の体液を合わせて発酵させたものである。花水仙の本性は「酒虫」と呼ばれるもので、その体液は水を酒に変える性質を持つ。本来のオニの姿である間、花水仙は滑りのあるゼリー状の体をしており、常に粘液を分泌している。この粘液はほのかに甘く、ヒトやオニを酔わせる。

花水仙は、花家分家の娘であり、花宗とは許嫁の間柄である。しかし、互いに気がなく、互いに困っている状態。

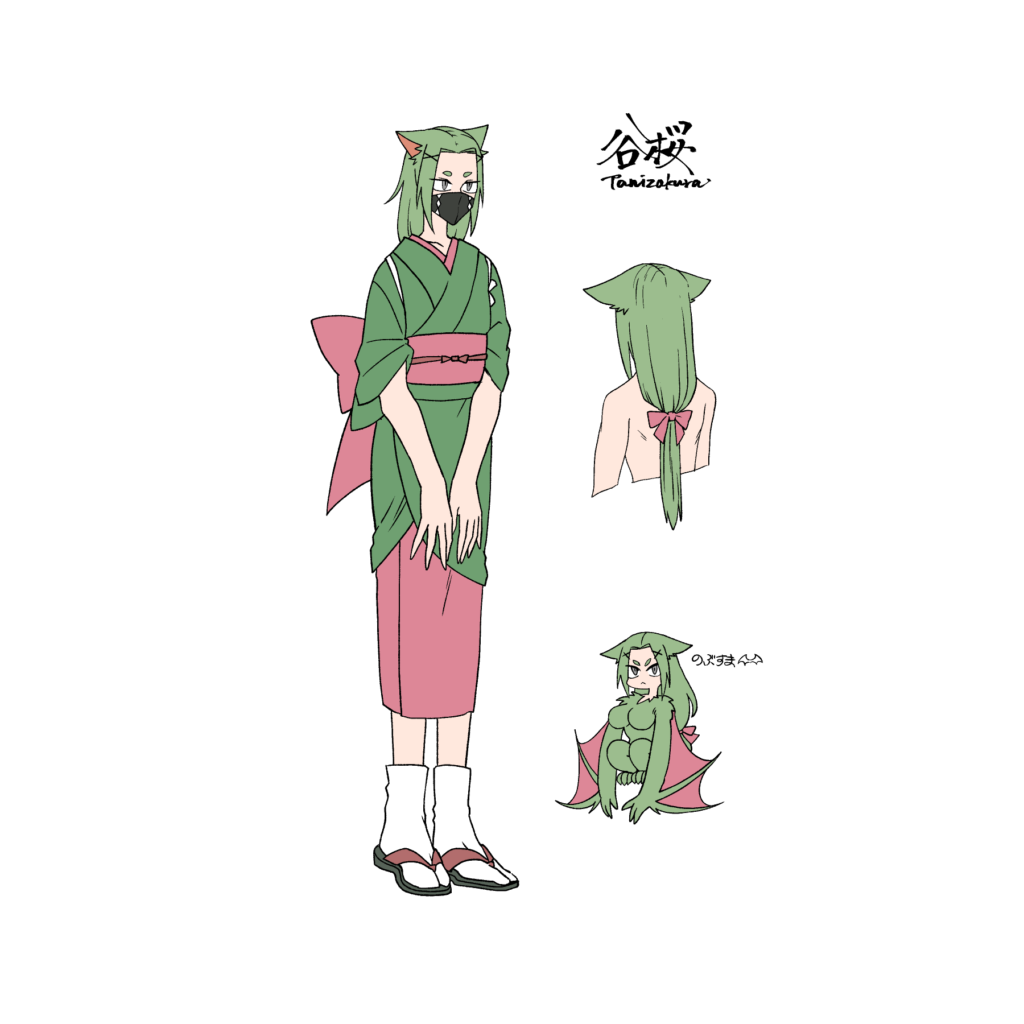

「旦那さま、バカどもが来ています」

雪家当主・山鶴に仕える使用人頭。なんでもできすぎる主人のせいで仕事がない。その本性はハクタクだかクダンだかという魔性である。しかし本人は予言もしなければ、瑞祥をもたらしたこともない。せいぜい、主人が山の勤めに出ている際に家を守る程度である。

「へえ。姐様の仰せの通りに致しやす」

雪家の奉公人。スーパー上司とスーパーご主人のせいでまじでやることがなく、ヒマ。その本性は野衾(のぶすま)である。

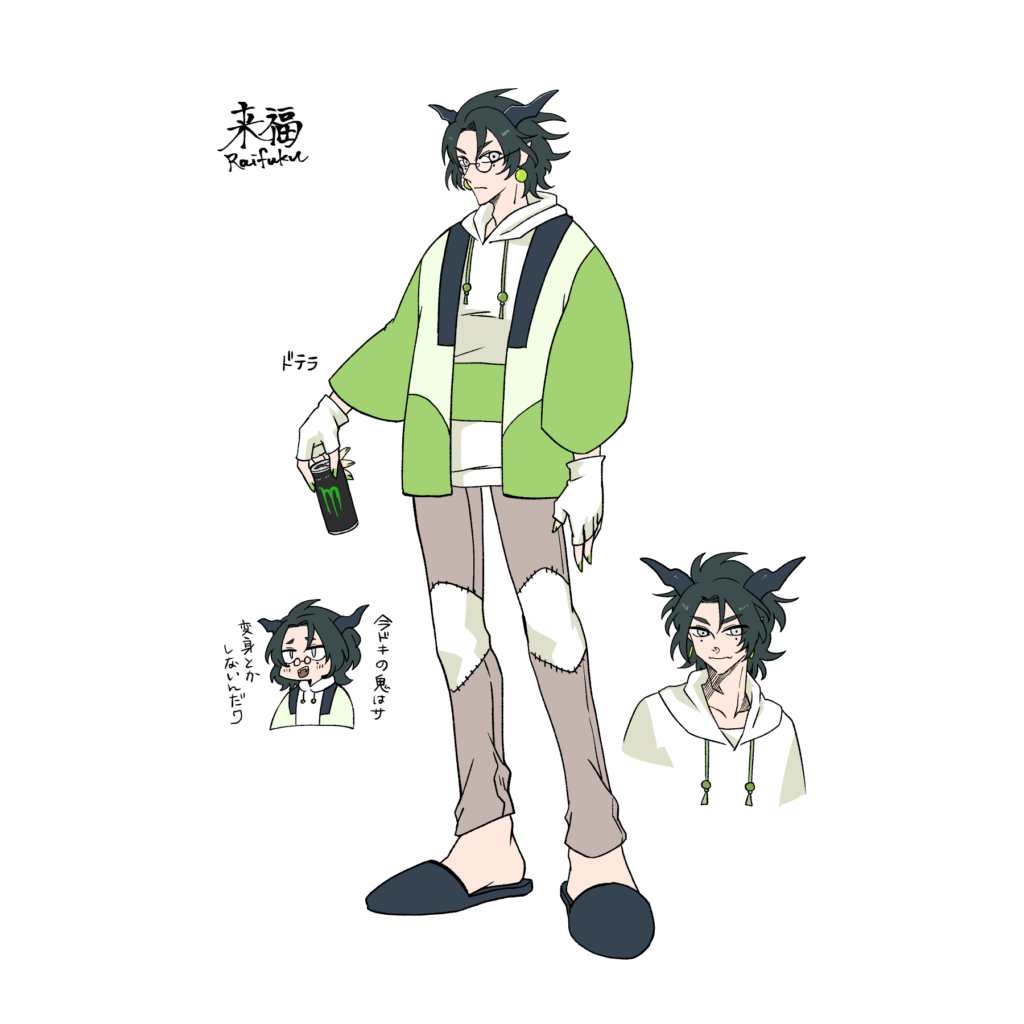

「今どきの鬼はサ、変身とかしないんだワ」

月家分家。本性は鬼。里にインターネットが引かれているのは来福が使いたいから。基本的に炬燵に住んでいる。「物怪」のネット販売なども担当。

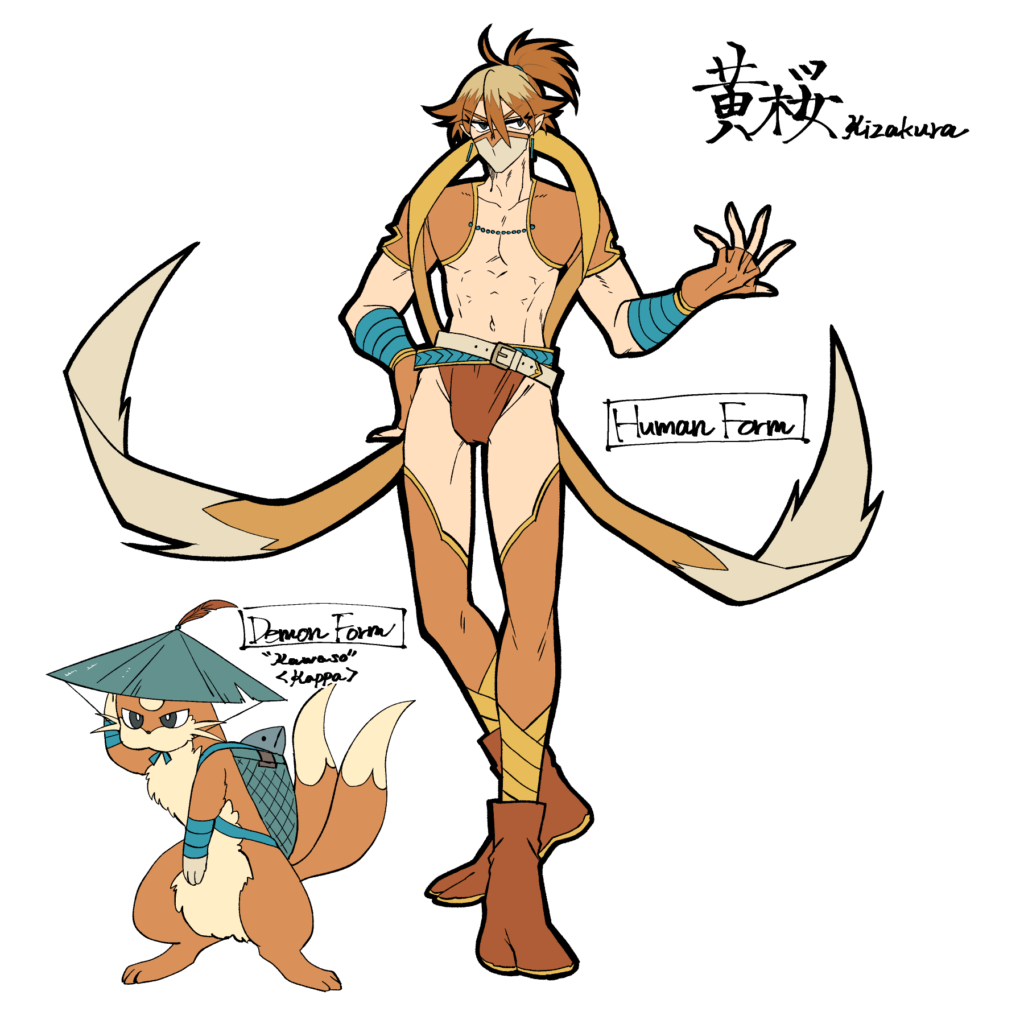

「恨めしいのは現花家だ。儂は未だ、連中の仕打ちを許せん。」

旧花家の末裔たる水妖の長。その本性は河童(かわらわ)、獺の妖異である。古き水神の眷属ながら、現在は雪家の下働きの身の上。旧花家は人との戦の中で潰えかけたため、現在の花家が取って代わったのである。これを現花家の陰謀として恨んだ旧花家は、現花家に叛乱を起こすも、里の中で問題を起こしたとして月、雪家により鎮圧された。この事件により旧花家は完全に取り潰され、配下の数名は雪家へ属する事となった(本来であれば追放処分となるところを、ヤマツルが慈悲をかけた形)。キザクラは、叛乱を起こした旧花家当主の孫にあたる ヤマツルのもとで里の防衛に当たっているが、里や花家には良い印象がないらしい。

本来の月、雪、花家は、鬼(純然の鬼)、天狗(山神系)、河童(水神系)の三妖の家系であることが窺える。月家分家の娘であるサワヒメは旧花家の血が入っている水妖で、花家分家も旧花家と同じく水妖系の家系である。花家は現在、死霊系の家系となっている。

「でも、それは彼女の思い出でしょう? 私じゃない。」

漢字で書くと壱夜。鬼の娘。方相氏の血筋であり、他の鬼に対する抑止力としての側面も持つらしい。

カルラに育てられている。養父として尊敬してはいるが、ちょっと鬱陶しいな洗濯物いっしょにしないでほしいなみたいな気持ちもあるお年頃の娘。すぐ手が出る。

かつて”男と共に過ごした鬼”と同じ存在ではあるが同じ生命ではない。本人の記憶には残っているようないないような。あったかい時間があったなと言う感じ。

その男、サミドリと似てる気がするんだよな。

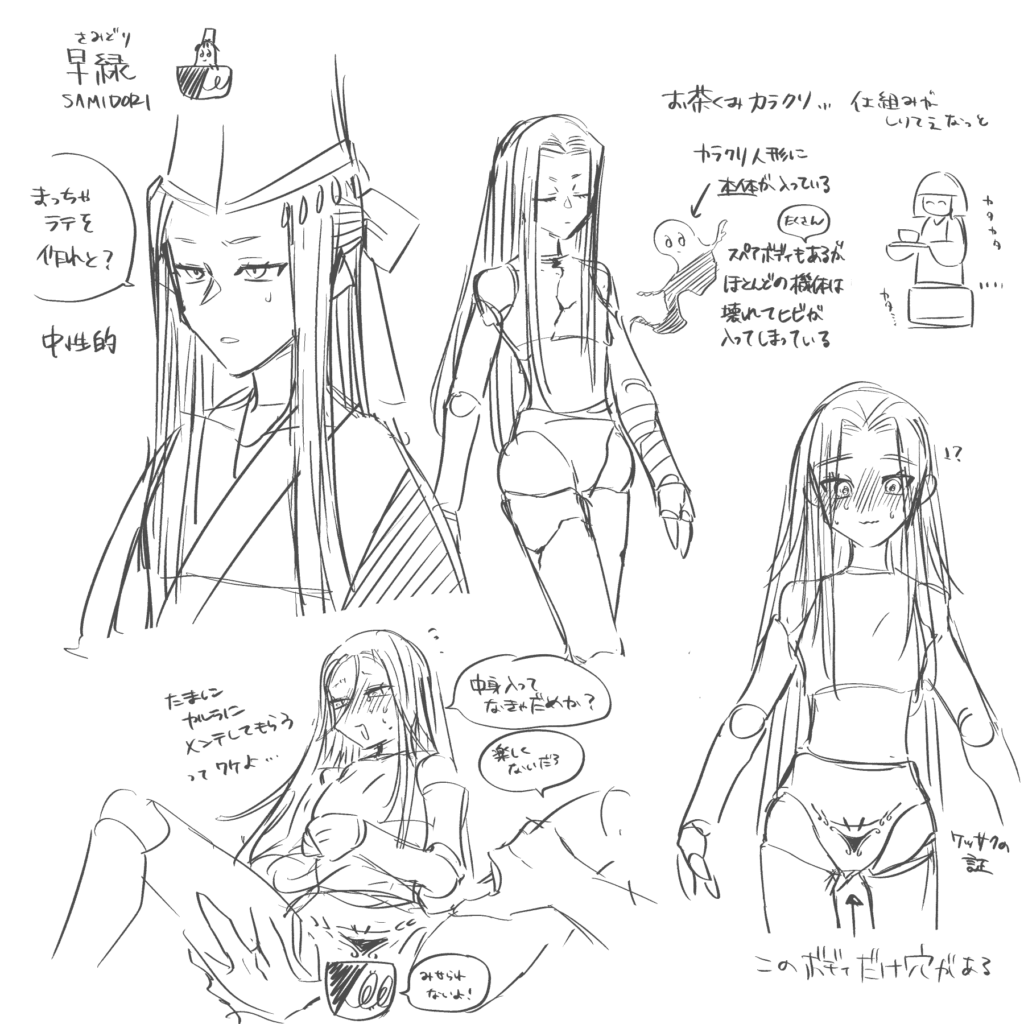

「ええ、こちら”抹茶らて”にて。お湯で溶くだけにございますれば。」

漢字で書くと早緑。付喪神。本体は精神体で、人形に入ることで身体を得ている。人形は複数あるが、どれも古びて壊れかけてしまっている。

北上センター内の社を預かり、神主のような仕事をしている。

趣味はお茶。抹茶ラテもお紅茶もいいですね…みたいなアイデンティティギリギリのことをやっている。

傑作の印が入っている人形ボディには、特殊な機能があるとかないとか…。

ここに、デルファイ・キャンプと呼ばれる集落がある。キャンプの”父”たるデルファイの庇護のもと、日々”竜”や野盗の類を退け暮らしている。

ギンプはそこで生まれ育った少年だ。妹のサクラと共に、毎日を生き抜いている。日課のスクラップ拾い、”兄弟姉妹”たちの世話。星を眺めて眠る夜。

——その毎日は、ある日あっけなく崩壊する。

明るく陽気。多少向こう見ずなきらいはあるが、優しく温和な兄であり、よき友人である性格。困る者あらば手を差し伸べ、悪あらば討たんとする。よく言えば正義感が強く、英雄的な性質である。

キャンプの暮らしは決して豊かなものではなかったため、食べ物の好き嫌いはこれといって無い。腹の膨れるものはなんでも好き。ただ、高級品であるが故に、生野菜の類はあまり見たことがなく、初めて食べた折には正直草の味だと思った。大人たちは喜んで食べていたので、あれは大人の食べ物なのだと思っている。

・装魔転身/デコレーション

オラクルとの連携により、『鬼神モード』へと変身することができる。

髪で身体を覆うことで、攻撃力と耐久性が大幅に向上する。

・魂魄還相/ソウルクラッシュ

髪で相手を縛り上げ、身動きを取れないようにしたところへ、急所へ強烈な一撃を叩き込む『鬼神モード』の必殺技。その破壊力は相手の肉体のみならず魂まで砕くとの噂。周辺の構造物に髪を絡めて立体的な攻撃を行うことも可能である。その可能性は無限大。

厳しい時代に生まれ、生きている身の上ではあるが、協調を重じ、周りのものを誰彼問わず大切にしようとする。特に「味方」という表現を好むが、これはキャンプの父であるデルファイの受け売りである。

大災厄以降の生まれであるため、死生観は時代相応に厳しいものを持っている。誰もが呆気なく死ぬ可能性を認めているが、しかし、それを言い訳に他人に害をなすことは無い。これには医療者であった両親の影響が大きい。

デルファイ・キャンプにて駐留中のZeTA医療者夫婦のもとに生まれる。彼らの愛情、そしてデルファイの愛情を受け育つ。

・サクラ

自身が守護すべき存在。己の命と同等か、それ以上の可愛い妹。

・デルファイ

キャンプの父であり、様々な物事を教えてくれた師のような存在でもある。

血 族:緋人族

年 齢:17歳前後

誕生日:春先

身 長:160cmそこそこ

体 格:やや痩せ型

カレー:ハンバーグカレー(大盛り)

口 調:朗らかだが悪ぶりたい年頃

「大丈夫だって! 俺はオラクルの味方だからさ!」

「なら秒殺で片付けようぜ!! ——鬼神モード、推して参る!」

※がらくた英雄伝説本編のネタバレが含まれます!※

ギンプの窮地を救った謎の少女。魔法使いらしく、不思議な力(ハンニバル曰く”魔女”)でギンプに”鬼神モード”を与えた。ZeTAの協力者のようだが、ハンニバルから信用されていない。オラクルもハンニバルを信用していない。

その実態は、異世界から魂だけで渡ってきたオルティ・クラヴィアド。悪夢の神から世界を救おうと持ちかけられ、彼に協力している。この姿は魂の入れ物として、悪夢の神から借り受けているもの。

要するに異世界転生バ美肉おじさん。

容姿の美しさや気品から、気位の高そうな印象を受けるが、気さくで人懐こい少女として振る舞う。自身の目的や来歴など秘密にしていることも多く、ミステリアスな面もあるが、多くを語らないのは大災厄以降の時代に相応の人柄であるとも言える。

しかし性格は少女らしいとは言い難く、どちらかと言えば老獪で、堂々とした口調や態度を見せることもある。本人は少女らしくしようとしているのか、一人称がブレたり、言葉遣いを細かく変えたりと努力が見られるようだ。

また、困った時や考え事をする時、髪を触る癖がある。

食事を必要としないものの、甘いものを与えられると喜んで食べる。この時代には手に入り難いものであるため、滅多に見られない光景ではある。

また、ZeTAの用いるガジェット類には興味を示し、使い方を教えてもらうこともある。

身の回りを清潔に保つことを好み、不衛生な環境や虫の類などは得意でないようだが、何故か「慣れた」と溜息を吐いていることが多い。

・吸収魔法/ドレインキッス

他者の力をケーキに変換し、それを食べることで自己回復や強化などを行う魔法。

・装飾魔法/デコレーション

他者に力を分け与え、強化する魔法。主にギンプに使用し、『鬼神モード』へと変身させる。

・虚飾外装/デミ・デコレーション

自己強化に向かない装飾魔法を無理矢理に自己強化に使用した状態。纏っているドレスが短くなり、近接戦闘能力が向上する。

・自己融解/メルトネオテニー

体力的に追い詰められると身体が融解し、宙を漂う液体状の物質に変化する。この状態では魔法を使うことができない。体力が回復すれば、身体も元に戻る。

血 族:不明

年 齢:不明

誕生日:不明

身 長:150cm程度

体 格:細く華奢

カレー:あまくちココナッツカレー

口 調:知的ではっきりしている

「それはひとりで背負うものじゃないな。私も共に戦う事を忘れないで。」

「君の力は君の願い。私は君の導き<オラクル>だ。」

※がらくた英雄伝説本編のネタバレが含まれます!※

“竜”と呼ばれる異形の跋扈する世界で、それを狩ることを生業にする者がいる。彼らは竜狩と呼ばれ、金銭や物品などの対価に応じて竜を狩る。

人呼んで「最強のブルーバード」は、最も高名な竜狩のひとりだ。竜狩と一口に言っても、その質はごろつきからプロフェッショナルまでピンキリだが、ブルーバードはプロ中のプロと言って差し支えない。

冷徹にして多くを語らず、行動と実績で価値を示すタイプ。笑顔を見せることもなく、とっつき難いところはあるが、本質は誠実であるため、声を掛けて邪険にされることはない。

最強の竜狩であることに誇りを持ち、仕事は仕事としてきっちりこなす。清濁併せ呑む度量もあり、多少の汚れ仕事もやってのける。

こう見えて趣味は読書である。本の流通がなく、書籍自体が貴重品である世の中のため、ぼろぼろになるまで読み込んだ一冊のペーパーバック・ノベルを大切にしている。

嫌っているというわけではないが、竜に対しては、人類の敵として見做す以上に執着しているようだ。また、”竜による救いの教会”には、よい感情を抱いていない。

・精密狙撃

改造ライフルによる、スラッグ弾での狙撃。射程距離は1kmに満たないほどだが、遠距離からの狙撃で簡単に殺せる竜など居ない。弾は銃身に最大5発まで装填できる。

・水冷魔法 水天一碧

水の魔法使いとしての素養を持つ。水源を探し当てるなど、一人旅の助けになる場面も多いのだが、汚染水さえ操ることができる水の魔法は、世間的にいい顔をされない。そのため、魔法使いであることは伏せている。

・水冷魔法 金剛不壊

水魔法の応用系。空中や地中の水分を凍らせ、身の盾や足場を生成する。氷であるため熱には弱い。

・水冷魔法 雲蒸竜変

水魔法の応用、かつ”竜”としての力、そこに夢の神の”祝福”が加わった技能。右腕のみを竜化させ、水魔法の弾丸を撃ち出す銃へと変える。竜としての可能性の姿。

・竜を狩る竜/マーリク

竜形態。心の傷である弟の死とうまく向き合えなかったとき、姿を見せた。弟を取り戻したい、竜を殺したいという執着心があらわれたもので、竜でありながら竜を襲う。小柄な竜ではあるが、竜を狩るという特性上、いずれ他の竜の力を得て巨大竜となる可能性もあった。

強力な爪が主な武器。この形態の間、水冷魔法は使えないようだ。

仕事で行きがかり上、どうしても人を殺さなくてはならなくなった事もある。しかし、”その時”は驚くほどに感慨が無かった。彼の師匠であった人物は、「そんなものだ」と酒を少し口にした。「だが、今ここで俺を撃てるか」と尋ねた師に、ブルーバードは首を横に振る。「そんなものだ」と師は笑った。「お前は善良だからなァ。」

メッセンジャーという家は、大災厄以前はそれなりの家柄であったそうだ。歴史ある大図書館の司書として、代々国のために働いた家系である。

しかし、大災厄とともに国はその機能を失い、図書館そのものも破壊を免れなかった。

ブルーバードが大災厄以降の生まれでありながらも、文字の読み書きができ、知識量も割合に豊富であるのは、彼の両親がメッセンジャーの家の者として、それなりに適切な教育を与えたからだ。

・シルフィード

血を分けた弟。生まれつき足が悪く、竜に襲われて逃げることができなかった。ブルーバードの目の前で竜によって命を絶たれる。ブルーバードが竜狩を志したきっかけである。

・両親

シルフィードの死を受け入れられず、”竜による救いの教会”へと縋った。弟を救えなかったことからブルーバードへも辛く当たっていた。

血 族:緋人族

年 齢:27、8歳

誕生日:盛夏

身 長:185cmぐらい

体 格:細身で筋肉質、全身に傷跡

カレー:スパイシーカレー(大盛り)

口 調:無愛想で冷淡

「竜狩というのはな、金で雇われて竜を殺す仕事だ。貴様は俺を雇えるのか?」

「人を勝手に負けたことにするな、最強の竜狩が廃るだろうが」

※がらくた英雄伝説本編のネタバレが含まれます!※

竜によって殺された者の安寧を祈ることを教義とし、彼らの死後は平穏であり静寂であるとする教会、”竜による救いの教会”の導師。つまり、教祖である。教会の教義が誤って広まり、「竜に殺されることは幸せだと謳っている」と誤解されていることに心を痛め、それを糺すために旅をしている。

仮面で顔を隠し、いかにも怪しげな出立ちではあるが、本人は至ってあっけらかんとしており、およそ悪意というものを感じない人柄である。

その正体は巨大竜の一体である”イスラフィール”と呼ばれるもの。人でありながら竜の力を自在に操ることができる。竜と人、双方を憎み、どちらも等しく滅ぼされるべきだと考え、自らの理想を体現するために暗躍しようとしていた。

企みが露見し、ブルーバードとの一騎打ちを経て、多少なり人間を信じようとする。その後、ZeTAで研究資料として過ごしていたが、孤島の竜の影響を受け、孤島の調査団への合流を進言した。

孤島では、自身の気持ちと向き合うことができ、竜としての姿も大きく変容した。

一見すると生真面目で礼節のあるように見えるが、長く接していれば「ただ人当たりが良いだけ」だと気づくだろう。他人のことを思って行動しているように見えても、それは上辺だけのものだ。

シャルトリューズには、他人の顔が見えていない。正確に言えば、「シャルトリューズという個人を色眼鏡で見ている者の頭が、相応の色をした花束として見える」。代わりに他人の感情や想いをなんとなく花束から読み取れるため、それに沿って行動できる。結果、人当たりは良いのだが、相手の真意にまで踏み込むことは難しい。その能力は裏を返せばシャルトリューズ自身も「他人を人として見られない」ことを意味するためだ。

世界を諦め、全てを手放そうとするシャルトリューズにとって、好ましいと思えるものは少ない。竜になってしまった彼の体は、食事や休息の類さえ滅多に必要としない。そこに好き嫌いが生まれる余地は少なかったのだ。

それでも、わずかに好ましいと思えるものもあった。夜空の星を見上げることは、幾分か彼の気持ちを慰めてくれた。

炎の魔法を操ることができる。肉弾戦は得意ではないとは本人の談。手を出すと”イスラフィール”の本性を見せてしまうかも、と思うとおいそれと戦えないようだ。

竜として戦う時は、巨体に任せた突進や、長い尾を振るって攻撃する。この姿でいる時、炎の魔法は使えない。

イスラフィール・ナティビティ(公開停止)

母子家庭にて生まれる。幼い頃から変わったものが見えた。母親は親身に彼の話を聞くふりをしたが、シャルトリューズは母親が無関心であることを見抜いていた。そのため、母親にさえ心を開くことはなかった。それでも、唯一の身内であることから、母親の指示には従っていた。彼女は、ドラッグを買うために幼いシャルトリューズを売り払った。

・母親

前述の通り、関係は良くなかった。

血 族:鹿狼族混血

年 齢:不祥

誕生日:不祥

身 長:190cm程度

体 格:痩せていて細長い

口 調:丁寧でやや慇懃無礼、ふざけている時もある

「私のことは、お気軽にシャルティさんとお呼びください♡」

「到底許せません。踏み躙られる覚悟は、御存りでしょうや?」

「貴方は……とても綺麗な目の色をしているのですね…」

がらくた英雄伝説を参照